Die Wurm

Der Quellbereich der Wurm liegt im Süden der Stadt Aachen auf einer Höhe von ca. 280 m über NN im Aachener Stadtwald. Sprudelnde Quellen sind nicht vorhanden. Die Bäche entstehen aus feuchten Sickergebieten. Dies nicht ohne Grund, denn der Aachener Stadtwald ist ein schichtstufenähnlicher, bewaldeter Höhenzug aus kreidezeitlichen Sanden und Tonen. Zwischen den durchlässigen Sanden und dem tonigen Untergrund hat sich ein Quellhorizont ausgebildet.

Anfang des 17. Jahrhunderts wurde eine Anzahl von Mühlen erbaut, um die Kupferindustrie zu fördern. Wegen der Brandgefahr durften die Kupfermühlen nicht innerhalb der Stadtmauern betrieben werden. Am Oberlauf der Wurm entstanden sechs Kupfermühlen, zwei in Diepenbenden und vier in Steinebrück.

Bald musste man erkennen, dass das Energieangebot des Wormelbaches (Wurm) bei weitem nicht ausreichte, die Vielzahl der Mühlen zu betreiben. Um Abhilfe zu schaffen, legte man Gräben an, leitete das Wasser der verschiedenen Quellzuflüsse um und staute es in künstlichen Weihern an. Um 1800 bestanden im Gebiet Diepenbenden sechs größere und sieben kleinere Stauweiher, von denen heute noch vier – zum Teil in veränderter Form – bestehen.

Die Oberste der beiden Mühlen von Diepenbenden (rechtsseitig am Stauweiher) war eine Kupfermühle. Die Geudensmühle könnte als zweite Mühle am Überlauf des unteren Stauweihers gelegen haben (nach Angaben des Inhabers Gut Diepenbenden).

Zur Verstärkung des Mühlenkomplexes an Steinebrück wurde die Wurm entlang des Chorusberges umgeleitet. Gegenüber dem heutigen Sportplatz am Chorusberg war die Wurm aufgestaut und der künstlich abgeleitete Predigerbach stieß hinzu.

Kurz vor der Gregoriusstrasse stand auf der rechten Seite die Bärenmühle. 1518 wird sie als Oberste eines aus noch drei weiteren Mühlen bestehenden Mühlenkomplexes genannt. Bis 1923 war hier noch ein oberschlägiges Wasserrad von acht Meter Höhe und ein Meter Breite vorhanden. Dieses Mühlgebäude wurde bis 1958 von einer Wäscherei benutzt. Links an der Einbiegung zur Gegoriusstrasse befand sich die nach einem Besitzer benannte Bienbarmühle. Am Ende der Strasse steht noch heute die Eismühle. Ihren Namen verdankt sie einer Eisfabrik, die sich im 19. Jahrhundert in der Nähe befand.

Die Wurm folgte historisch etwa dem Verlauf der St. Vither Strasse. Auf Höhe der jetzigen Tankstelle neben dem I. Rote Haag Weg stand die Rothager Mühle. Sie befand sich schon auf Burtscheider Gebiet und war deshalb in Kirchenbesitz. Nach der Säkularisation diente sie als Schleif- und Poliermühle. Neben dem alten Gutshof an der heutigen Eupener Strasse 191 weisen drei Mühlsteine am Türeingang auf eine weitere Steinebrücker Mahlmühle hin. Sie wurde von einer künstlichen Ableitung der Wurm betrieben.

Im weiteren Verlauf floss die Wurm in zwei Arme geteilt, links und rechts der Malmedyer Strasse, um die Kulprie-Mühle und die Ellermühle mit Wasser zu versorgen. An der Kreuzung Berdolet-, Heißenberg- und Gregoriusstrasse vereinigen sich beide Teile der Wurm wieder. Die Wurm floss in Richtung Kapellenstrasse weiter und speiste dort verschiedene Weiher (Ferkensweiher, Mittelweiher, und Klosterweiher). Kurz vor der Kapellenstrasse in Richtung Kleverstrasse wurde die Wurm vermutlich schon von den Römern aus ihrem ursprünglichen Bett abgeleitet, um die nun folgenden heißen Quellen nicht zu überspülen. Dieses umgeleitete Stück der Wurm wurde ab hier einheitlich der „Kalte Bach“ genannt. Er floss von der heutigen Parkpalette an der Klever Strasse über das Gelände des jetzigen Landesbades zum Burtscheider Markt.

Der so genannte „Warme Bach“ speiste sich aus einem von Steinebrück kommenden Abwasserkanal, dem überfließenden Wasser des Kloster- und Mittelweihers sowie von den Abwässern der Thermalquellen. Er floss in dem natürlichen Bachbett der Wurm. Parallel zueinander unterqueren beide Bäche das Eisenbahnviadukt, das zwischen 1838 und 1840 gebaut wurde. Gleich hinter dem Viadukt stand auf der rechten Seite die Kuckartzmühle. Die Bachstrasse gibt heute ziemlich genau den Verlauf des Kalten Baches an. Der Warme Bach lief rechts davon in ca. 10 – 50 m Abstand.

Im unteren Teil der Zollernstrasse lag früher die Amyamühle, während auf dem Gelände der jetzigen Kreisverwaltung die Aachener Gasfabrik stand. Rechts davon lag der „Warme Weiher“, der vom Warmen Bach und von zutage tretenden Thermalquellen gespeist wurde. Er diente als Mühlteich für die nahe gelegenen Hag- oder Warmweihermühle.

An der Kreuzung Zollernstrasse/Oppenhofallee vereinigten sich dann Warmer Bach und Kalter Bach und flossen zusammen weiter entlang der heutigen Brabantstrasse. Rechts, wo heute das Wohnviertel „Am Schwedenpark“ liegt, war einst die Weiße Mühle mit ihrem Mühlteich angesiedelt. Später entwickelte sich dieses Gelände zur Cüpperschen Tuchfabrik, bevor es für viele Jahre brach fiel. Das kleine Gartengrundstück an Straße wurde vom Ökologie-Zentrum „Schwedenpark“ getauft und stellt eine besondere Oase inmitten des dicht besiedelten Stadtviertels dar.

Cüpper’sche Tuchfabrik um 1928

Die Wurm floss weiter durch die Brabantstrasse zum Steffensplatz und querte den Adalbersteinweg. An der Ecke Rudolfstrasse befand sich bis vor wenigen Jahren die Kneipe „Zur Pulvermühle“, die an die gleichnamige Mühle erinnerte. Hier teilte sich die Wurm erneut. Ein Wasserlauf diente vornehmlich zum Antrieb weiterer Mühlen, der andere schlängelte sich bis zur heutigen Dennewartstrasse, wo beide Wasserläufe sich wieder vereinigten. Drei Mühlen wurden auf dieser Strecke vom Wasser der Wurm betrieben: die Vordere Mühle (Rosenthals Mühle) am Rehmplatz, die Aretz-Mühle und die Dennewarts Mühle.

Weiter Richtung Nordwesten schlängelte sich die Wurm am Gut Wiesenthal vorbei im freien Verlauf parallel zum Kölnsteinweg – der heutigen Jülicher Strasse – in Richtung Haaren. Etwa auf Höhe der Liebigstraße stand einst die zum Gut Wisch gehörige Wischer Mühle. Bis in die 1960er Jahre wurde hier noch Mehl gemahlen.

An der Einmündung des Haarbachs in die Wurm befanden sich zwei weitere Mühlen: die Steinerne Mühle und die Hergelsmühle, die von einem abgezweigten Mühlbach angetrieben wurden. Dieser bediente im weiteren Verlauf kurz hinter der heutigen Krefelder Strasse auch die Hochbrücker Mühlenanlage. Dieser große Komplex war die letzte Mühle auf Aachener Gebiet, bevor sie bei der so genannte Wolfsschlucht den Aachener Stadtkessel verlässt.

Seit 1908 nimmt die Wurm vorher noch, nach der Einmündung des Wildbachs, das gereinigte städtische Abwasser aus Aachens größte Kläranlage auf.

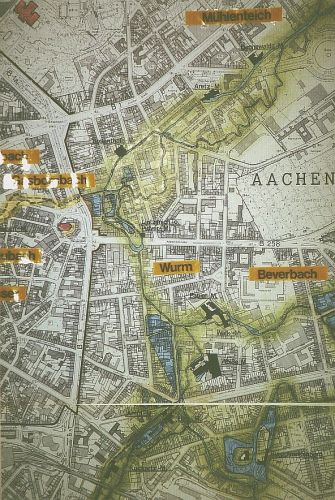

Wurmquellen und historischer Verlauf der Wurm,

eingezeichnet auf einem heutigen Stadtplan (verschollen)

… ist im Aachener Stadtgebiet der größte Teil der Wurm kanalisiert. Die Einmündungen der anderen Aachener Bäche (Pau, Paunelle, Johannisbach, Beverbach usw.) erfolgen unterirdisch. Hinter dem Europaplatz tritt die Wurm als steriler, begradigter und tief eingegrabener Bachkanal zu Tage. Sie fließt nicht einmal mehr in ihrem Taltiefsten, sondern wurde an den Rand verlegt. Im ursprünglichen Bachbett liegt heute u.a. die Kleingartenanlage „Wiesenthal“.

Auch die Mühlen, die Mühlgräben und die zugehörigen Teiche sind allesamt verschwunden. Allenfalls erinnert ein Straßenname noch an sie: Aretzstraße, Dennewartstraße, An der Kulprie, An der Eller Mühle, Mühlentalstraße, …

Die Wurm ab Europaplatz: ein naturferner, begradigter Kanal mit befestigten Ufern und Sohle

„Klein-Niagara“ in der Wurmrenaturierung bei Hochbrück/Krefelder Straße 2015

Ab der Krefelder Straße verwandelt sich das Erscheinungsbild der Wurm schlagartig, denn dieses Teilstück bis zur Autobahnbrücke wurde vor einigen Jahren umfangreich renaturiert. Es wurde eine weite, flache Auenlandschaft mit Altarm, Verzweigung und Feuchtmulden neu geschaffen, eine sogenannte ‚Sekundäraue‘. Auf eine Bepflanzung hat der Wasserverband zum Glück verzichtet und lediglich hier und da Totholz-Stämme ausgelegt. Sie sollten als Strömungslenker dienen. Da auch sonst nicht weiter eingegriffen wurde, konnte sich das Gelände naturgemäß entwickeln. Bereits nach wenigen Jahren hat sich eine dichte, fast undurchdringliche Wildnis aus Weidengehölzen etabliert. Wenig später wanderten die ersten Biber ein und setzten sich hier fest. Sie produzieren reichlich Treibholz, das sich bei Hochwasser zwischen den Weidenbäumchen festsetzt. So ist inzwischen eine regelrechte Seenlandschaft entstanden, ein echtes Kleinod in der Aachener Bachlandschaft.

(Januar 2017)